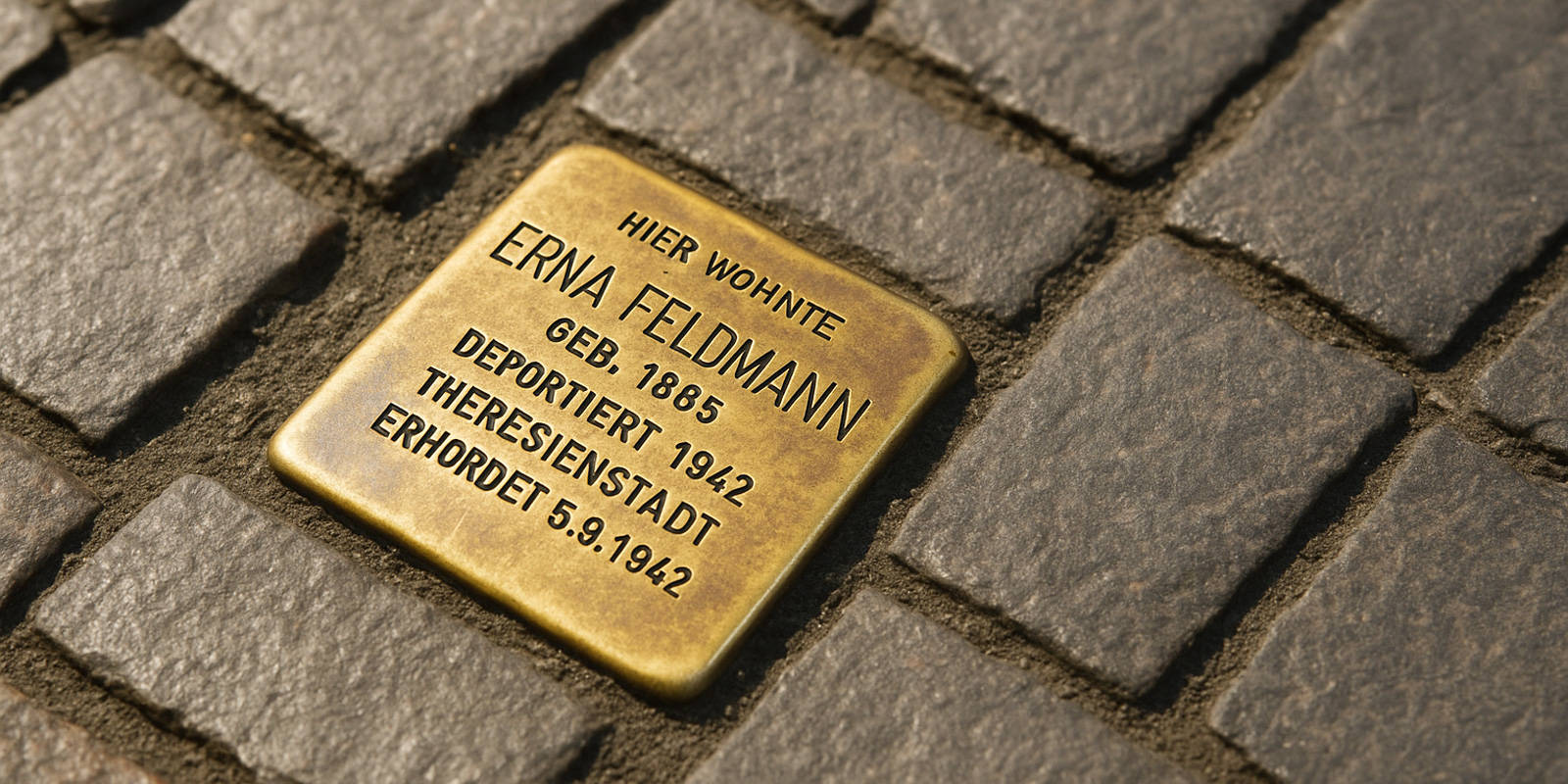

ガラスを使わない鏡?インド伝統の金属鏡「アルムラ・カンナーディ」とは

インド南西部、アラビア海に面した緑豊かなケーララ州。その内陸に位置するアルムラ村では、古来より一風変わった「鏡」が密かに作られてきました。その名は「アルムラ・カンナーディ(Aranmula Kannadi)」。最大の特徴は、ガラスを一切使っていないこと。現代の私たちが日常的に目にする鏡とは異なり、この鏡は金属のみで作られており、しかもその反射面は手磨きで仕上げられるという驚くべき技術に支えられています。宗教的な神聖性を備え、伝統工芸品としても国際的に評価が高まるこの鏡は、真鍮という素材の魅力を再発見する手がかりにもなります。

インドの伝統技術「アルムラ・カンナーディ」とは

アルムラ・カンナーディは、金属鏡でありながら高い反射率と美しさを持つインド独自の工芸品です。その神秘的な製法と希少性が、今なお世界中の人々を魅了しています。

ケーララ州アルムラ村に伝わる秘伝の技術

この鏡の起源は16世紀にまでさかのぼるとされ、ケーララ州の王族が寺院の祭礼に用いるために職人たちに作らせたのが始まりといわれています。技術は特定の家系に代々受け継がれ、門外不出のものとして厳重に守られています。現在でも、その家族によって手作業で鏡が作られており、生産数は非常に限られています。機械化が進んだ現代にあっても、すべての工程を職人の手によって行うという姿勢が失われていない点に深い敬意を感じます。

原料は真鍮をベースとした特殊な金属合金

アルムラ・カンナーディの原料は、真鍮をベースにした独自の合金です。具体的な配合は明かされていませんが、銅と亜鉛、あるいは少量の錫や鉛を含むと考えられています。この金属は、高温で溶かされた後、型に流し込まれて鋳造され、表面を丁寧に研磨することで鏡面が形成されます。つまり、鏡の本体そのものが「反射面」であるという構造です。これは現代のガラス鏡とはまったく異なる発想であり、素材の選定と加工技術の高度さを物語っています。

ガラス鏡とは異なる「写り」の精度

一般に金属鏡は表面反射型であり、像が歪んだりぼやけたりするという印象を持たれがちです。しかし、アルムラ・カンナーディは職人の手で何日もかけて鏡面を研磨するため、像の精度は非常に高く、肉眼で見る限り歪みはほとんど感じられません。また、映し出される像に“奥行き”がないため、やや平面的に見えるという特徴はありますが、これはむしろ神聖さを強調する効果として宗教的な価値を高めてきました。

なぜ「ガラスを使わない鏡」が生まれたのか

技術革新ではなく、文化と信仰、そして素材の特性が重なって生まれた“金属の鏡”。その背景には、インドならではの思想と実用性が深く関わっています。

神聖な儀式で使われる「鏡」の特殊な役割

アルムラ・カンナーディは、インドのヒンドゥー教寺院において神像の前に捧げられることが多く、「神の姿を映すもの」として非常に神聖な位置づけを持っています。ガラスのように壊れやすい素材は「不吉」とされることがあり、また、割れた場合にはその処理にも宗教的配慮が必要になります。そのため、割れずに長く使える金属製の鏡が宗教的な場面で選ばれたことは、ごく自然な流れだったと考えられます。

過酷な環境に耐える実用性も背景に

ケーララ州は高温多湿の気候であり、ガラス鏡の蒸着面(銀メッキなど)は劣化しやすくなります。一方、金属鏡は酸化により色味は変化するものの、機能としての「映す」性能は大きく損なわれません。さらに、傷がついた場合でも再研磨によって蘇らせることができるため、長期使用に向いているのです。このような耐久性とメンテナンス性の高さも、ガラスではなく金属を選んだ理由の一つといえるでしょう。

真鍮が可能にする「経年変化」の美

アルムラ・カンナーディに使われる金属は、使うほどに風合いを変え、より味わい深くなるという性質を持っています。この「変化こそが美」という価値観は、真鍮という素材ならではの魅力のひとつです。

時間とともに深まる色味

使い始めは金属らしい明るい色調を持っていますが、次第に酸化が進み、やや赤みや深みを帯びた色合いへと変化していきます。この変化は不具合ではなく、使用者の手の脂や空気中の成分との反応によって生まれる“自然なエイジング”です。まるで時間が刻まれていくようなこの風合いの移ろいに、私は真鍮製品の「育てる楽しさ」を強く感じています。

磨けば初期の色味に近づけることができる

真鍮は空気中の酸素や湿気と反応し、使用環境や経年によって徐々にくすみや変色が進みます。こうした変化は素材の自然な特徴ですが、適切なお手入れによって、使い始めに近い明るめの金属色へとある程度戻すことが可能です。chicoriでは、真鍮表札の雰囲気を大きく変えず、整えたいと考える方に向けて、実用的な磨き方をご紹介しています。

市販の金属磨き剤(例:ピカールなど)を使用すると、表面に強い光沢が出てしまい、意図しない質感になることがあります。そこで、金属本来の風合いを保ちつつ、変色をやわらげて自然で整った印象を維持できる方法を提案しています。真鍮ならではの素材感を活かしながら、過度な加工を避けたい方におすすめです。

▼真鍮表札のお手入れ方法はこちらで詳しく解説しています:

真鍮のサビは味方?そのメカニズムとお手入れ方法を解説

まとめ

アルムラ・カンナーディは、宗教的背景、伝統的技術、素材の特性が複雑に絡み合って生まれた、非常にユニークな工芸品です。ガラスを使わずに鏡を実現するという逆転の発想は、素材に対する深い理解と信仰によって支えられてきました。そして、その核にあるのが「真鍮」をはじめとした金属の可能性です。

chicoriが手がける真鍮表札も、まさにこの金属の「時とともに変化する」美しさに注目し、無塗装の真鍮プレートを一つひとつ仕上げています。色や質感が少しずつ変わる過程も、住まいの風景に溶け込みながら個性を育んでいくものと考えています。アルムラ・カンナーディの鏡が示すように、素材と向き合い、変化を受け入れる姿勢は、日々の暮らしに静かな豊かさをもたらしてくれます。