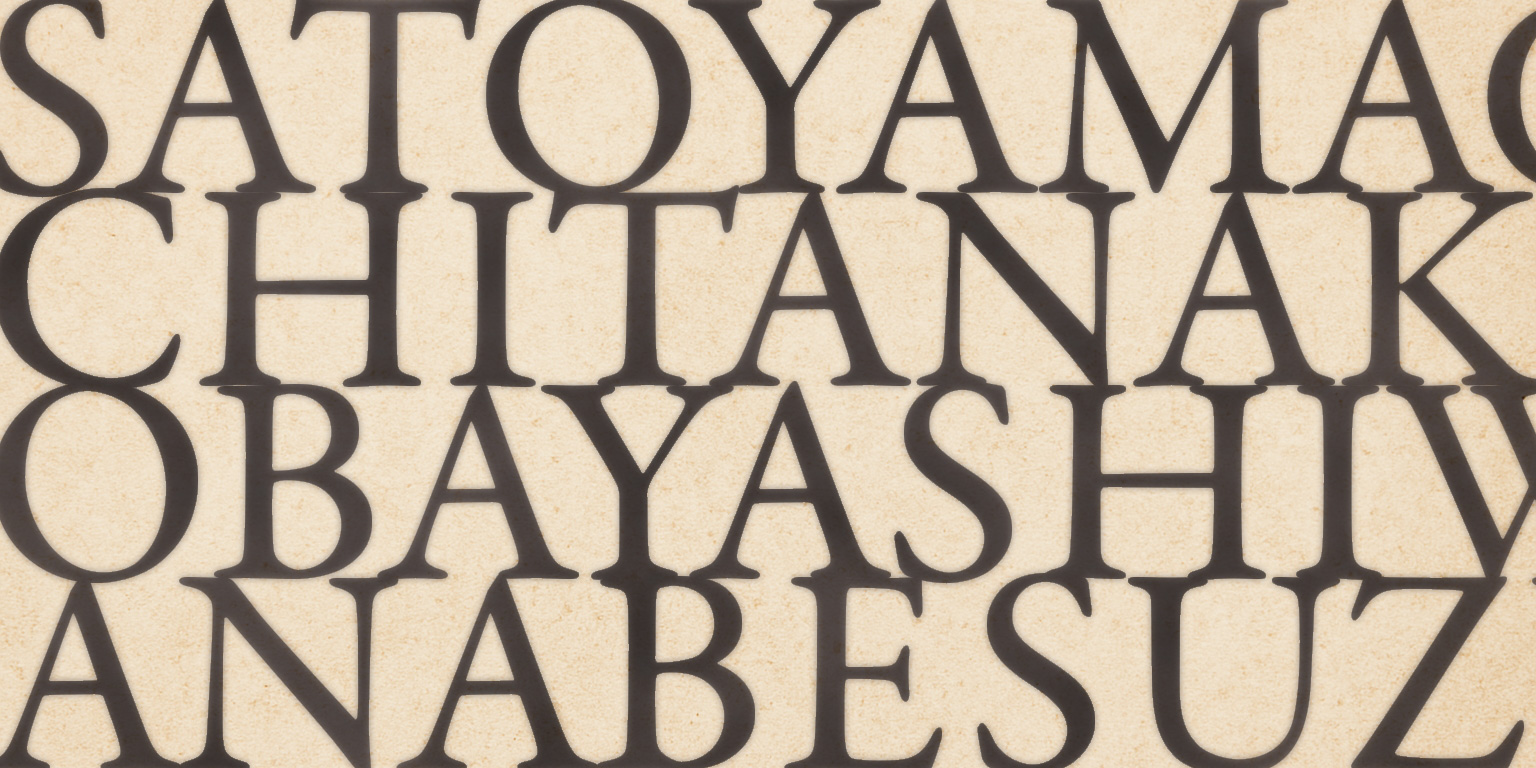

名前をローマ字でどう書く?ヘボン式のルールと表記の奥深さ

日本人の名前をアルファベットで書くとき、「正しい綴り方はどれだろう?」と迷ったことはないでしょうか。特に表札やパスポートのように公的な場で使用する名前には、正確さと分かりやすさの両方が求められます。

「Satoh」「Satou」「Sato」、どれも「佐藤」さんの表記として見かけることがありますが、何が正解なのでしょうか?

この記事では、現代日本で最も広く使われるヘボン式ローマ字の基本ルールをもとに、名前の表記に関するさまざまな疑問を解説します。また、ユニフォームに見られる「OH」のような表記にまつわる小ネタも取り上げながら、表記の奥深い世界に触れていきます。

ヘボン式ローマ字とは?|現代日本の「標準」表記ルール

ヘボン式ローマ字は、日本人の名前を英語話者にも通じる形で表記するために用いられる標準方式です。明治時代に来日したアメリカ人宣教師ジェームス・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn)が日本語の発音に対応する形で編み出し、その後パスポート・ビザ・戸籍など日本の公文書でも公式採用されるようになりました。

今日でも、外務省や法務省、航空会社や銀行など、海外と接点のあるあらゆるシーンでこの方式が使われています。表札でも、「一般的な表記ルール」として、ヘボン式に準拠した綴りを希望する方が少なくありません。

名前の表記揺れが起きる理由とは?|Sato, Satoh, Satouの違い

日本人の名字をローマ字にしたとき、実際にはいくつかのバリエーションが存在します。たとえば「佐藤」は次のように表記されることがあります。

- Sato(ヘボン式)

- Satoh(長音の視認性を意識)

- Satou(学校で習う訓令式)

ヘボン式では長音(おう、うう)を省略して書くため、「Sato」「Sudo」「Otani」などが正式表記とされています。これは英語圏の人が読みやすくするための工夫でもあります。

一方で、「Satoh」や「Satou」のように表記するのは、長音であることを視覚的に示すための表現で、特に芸名・ユニフォーム・デザイン性を重視する場面でよく使われます。

「ん」はなぜ「n」ではなく「m」になる?|ヘボン式ローマ字の音韻的ルール

両唇音の前では「n」ではなく「m」に

ヘボン式ローマ字では、「n」の後に「b」「m」「p」などの唇を使う音(両唇音)が続く場合、発音が「n」よりも「m」に近くなることを考慮し、あえて「m」で表記することが定められています。

たとえば「しんばし」は「Shinbashi」ではなく「Shimbashi」、「なんば」は「Namba」、「ほんま」は「Homma」と書きます。

それ以外の子音の前や語尾では「n」のまま

一方で、「b」「m」「p」以外の子音の前や、語尾に「ん」が来る場合には、「n」がそのまま使われます。

- しんじゅく → Shinjuku

- かんだ → Kanda

- たもん→ Tamon

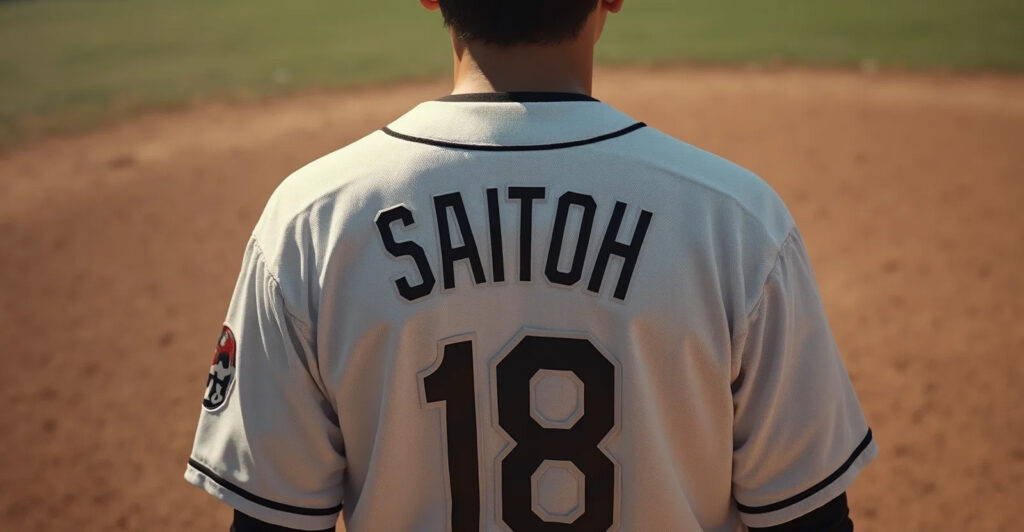

ユニフォーム表記の「OH」も文化的な工夫

野球選手名の表記では、「Ohtani」など、「h」を加える長音表記もよく見られます。これは見た目や発音の工夫として定着している文化的表記です。

特に有名なのは、かつて読売ジャイアンツの王貞治選手がユニフォームに「OH」と表記していた例で、以後の選手たちが「おう」=「oh」と書くスタイルを受け継いだのではないかという説もあります。

訓令式とヘボン式の違い|「じ」「ぢ」「づ」「ふ」などの表記の違い

日本の小学校では訓令式ローマ字を学びますが、公的書類や日常的にはヘボン式が主流です。代表的な違いを以下にまとめます。

| 仮名 | 訓令式 | ヘボン式 |

|---|---|---|

| じ | zi | ji |

| ぢ | di | ji |

| ず | zu | zu |

| づ | du | zu |

| ふ | hu | fu |

例:じんぐう → 訓令式:Zinguu / ヘボン式:Jingu

つづき → 訓令式:Tuduki / ヘボン式:Tsuzuki

ふじ → 訓令式:Huzi / ヘボン式:Fuji

拗音(しゃ・しゅ・しょ)も、訓令式は「sya」「syu」「syo」と書きますが、ヘボン式では「sha」「shu」「sho」となります。

例:しょうじ → Syouzi(訓令式)/Shoji(ヘボン式)

しゅんどう → Syundou(訓令式)/Shundo(ヘボン式)

パスポート・表札・ユニフォーム|場面に応じて使い分けるローマ字表記

パスポートや航空券ではヘボン式の厳密な表記が必須ですが、表札やユニフォームでは美的・視認性の観点から自由な表記が採用されることもあります。

表札では「Itoh」といった長音表記も選ばれています。正確性と見た目のバランス、使う場面に応じた選び方が重要です。

まとめ

名前のローマ字表記には、公式な基準であるヘボン式が存在しますが、表札やユニフォームなど個性を重視する場面では別の表記が使われることもあります。

「ん」が「m」になる、長音に「h」を使うといった工夫は、すべて発音や誤解防止の観点から生まれたものです。

たとえば名字が「大野(おおの)」であれば、ヘボン式では「Ono」ですが、近所に「小野(おの)」さんがいる場合、郵便物などが間違って届く可能性があります。このようなケースでは、「OHNO」と表記することで視覚的な違いを明確にし、誤配を防ぐという工夫も有効です。

正確でありながら、美しく、そして誤解されない。そんな名前の綴りを選ぶことが、暮らしの中でささやかな安心と満足を生むと実感しています。