真鍮に刻まれた記憶 ─ ヨーロッパに広がる「つまずきの石」ストルパーシュタイン

足元に埋め込まれた小さな真鍮のプレートが、静かに語りかけてくることがあります。

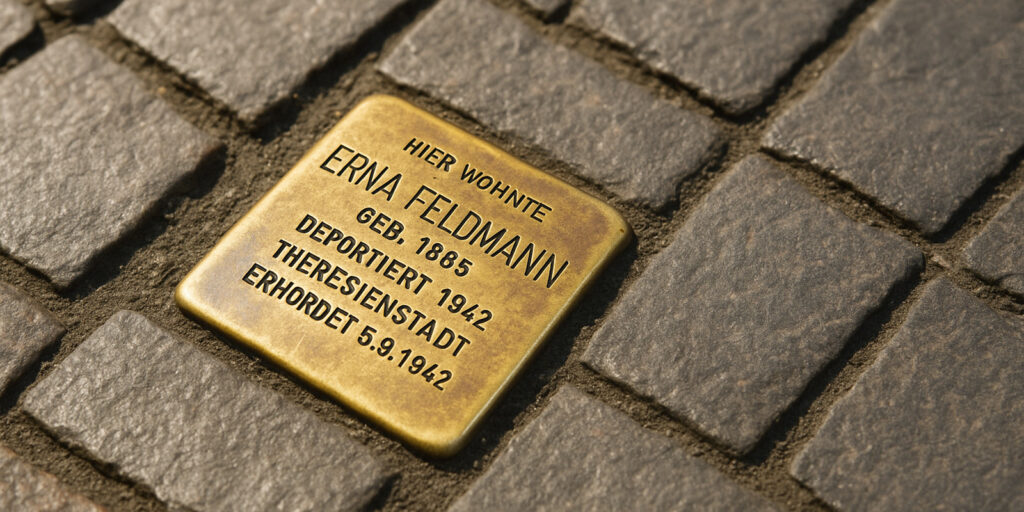

そこには、名前、生年月日、そして短いけれど確かな人生の記録が刻まれています。

ドイツ語で「つまずく石」を意味するストルパーシュタインは、ナチス政権下で迫害された人々の記憶を都市空間にとどめるための試みです。

都市の中でふと目にするこの小さな装置は、私たちに過去と向き合う静かな時間を差し出してくれます。

ストルパーシュタインとは何か――記憶を刻む真鍮のプレート

ストルパーシュタインは、ナチス政権下で犠牲となったユダヤ人、ロマ、政治犯、同性愛者などの個人を記憶するために、歩道に設置される10センチ四方の真鍮プレートです。

ドイツ人アーティスト、グンター・デムニヒによって1992年に構想され、以来、ヨーロッパ各地へと広がっています。

ドイツ語で「stolpern(つまずく)」と「Stein(石)」を組み合わせたこの言葉は、物理的に足をとられるような仕掛けを通して、注意を引き、日常の中で思いがけず過去に触れる体験を促すという意味が込められています。

ストルパーシュタインには「Hier wohnte(ここに住んでいた)」という言葉から始まり、その人物のフルネーム、生年月日、迫害や追放の日付、亡くなった場所と日付(または「失踪」と記載)が刻まれています。

書体やデザインは全世界で統一されており、装飾を排したミニマルな意匠が、一行一行の重みを際立たせています。

都市は常に変化し、記憶を抱え込む一方で忘却も進んでいきます。

その中で地面に設置された小さなプレートは、歩行者が偶然目にし、触れ、考えるきっかけとなる記憶の結節点です。数値としてではなく、一人ひとりの物語として記憶すること。

ストルパーシュタインは、その静かな問いを私たちに差し出し続けています。

真鍮という素材が果たす役割

ストルパーシュタインの上面には、厚さ約4ミリの無塗装の真鍮プレートが用いられています。

この素材選びには、記憶や時間との関係を象徴する深い意味が込められています。

設置されたばかりの真鍮は金色に輝き、太陽光を反射して人目を引きます。

そのきらめきが、「何かがそこにある」という違和感を通行人に与え、足を止めるきっかけとなるのです。しかし真鍮は時間の経過とともに酸化し、くすみや黒ずみが生じていきます。

その変化は、記憶が薄れ、風化していく過程そのものを象徴しているようです。

一方で、真鍮は磨けば再び輝きを取り戻します。

この性質が、忘却と継承、喪失と再生という記憶の営みを体現しているとも言えます。

多くの地域では、年に一度「手入れの日」が設けられ、子どもたちや住民が集まってプレートを磨く光景が見られます。

こうした行為を通じて、記憶は静かに次の世代へと受け渡されていくのです。

さらに、真鍮は高い耐久性を持ち、雨風や土埃にさらされても腐食しにくく、石畳という硬質な都市環境においても安定して存在し続けます。

都市の景観に溶け込みながら、確かな存在感を持ち続けるこの素材は、まさに記憶を刻む装置としてふさわしいものだと感じています。

市民が支える記憶の継承と教育の現場

ストルパーシュタインの設置は、一人の芸術家の手によるものだけではありません。

申請から設置までには市民の関与が欠かせず、その過程が地域の記憶と向き合う貴重な学びの機会となっています。

設置にはおよそ120ユーロの費用が必要で、クラウドファンディングや住民の寄付によってまかなわれることが多くあります。設置申請を行った遺族や地域住民が、設置式で詩や手紙を朗読することもあり、祈りや花、石をそっと添える風習が各地で根付いています。

特に印象深いのは、学校教育との連携です。

ドイツやオランダでは、ストルパーシュタインを用いた地域学習が行われており、生徒たちはアーカイブや市役所の記録を調べて、その人物の職業や家族構成をリサーチします。

完成したレポートは掲示されたり、設置式で朗読されたりと、学びと記憶が地続きになっていく様子が感じられます。

また近年では、ARやQRコードを活用したアプリケーションも登場し、真鍮プレートにスマートフォンをかざすと、その人物の写真や証言が浮かび上がる仕掛けも生まれています。

アナログとデジタルが交差しながら、記憶の継承は新たな段階へと進んでいます。

真鍮と記憶がつながる場所――chicoriの表札に通じる想い

ストルパーシュタインの真鍮プレートを見ていると、私たちが日々手掛けている真鍮表札のことを思い出します。

無塗装の真鍮が時間とともに変化していく様子は、まさに住まいの記憶と重なり合うものです。

chicoriの表札は、ひとつひとつ手作業で製作され、真鍮そのものの質感と経年変化を楽しんでいただけるよう設計されています。

新しいときには金色に輝き、月日が経つごとに深みを増していく姿には、住む人の時間や思い出が映し出されているように感じます。

名前が刻まれた真鍮のプレートが、住まいの入口で静かに佇む。

日々を重ねる中で、風や雨とともに少しずつ表情を変え、そこにしかない風合いが生まれていきます。

それは、まさに記憶を宿す素材であり、生活と時間を丁寧につなげてくれる存在です。

記憶と素材、時間と生活。それらが交差する場所に、真鍮という素材の魅力があると実感しています。

まとめ:真鍮が語りかける、足元の記憶

ストルパーシュタインは、記憶を私たちの日常の足元に埋め込むプロジェクトです。

そこに使われている真鍮という素材は、光り、くすみ、また輝きを取り戻す――そんな性質を通じて、記憶のあり方を象徴的に伝えてくれます。

都市の風景にそっと組み込まれた真鍮の一片が、誰かの人生を語り、私たちの現在に問いを投げかけてくるのです。

そして、私たちの暮らしの中にもまた、真鍮は息づいています。

chicoriの表札もまた、素材が語る記憶の器です。

静かに、しかし、確かに、人と場所と時間をつないでいく力が、真鍮という素材にはあると感じています。