真鍮鋳物の歴史と現代の利用例

真鍮鋳物の歴史と現代の利用例

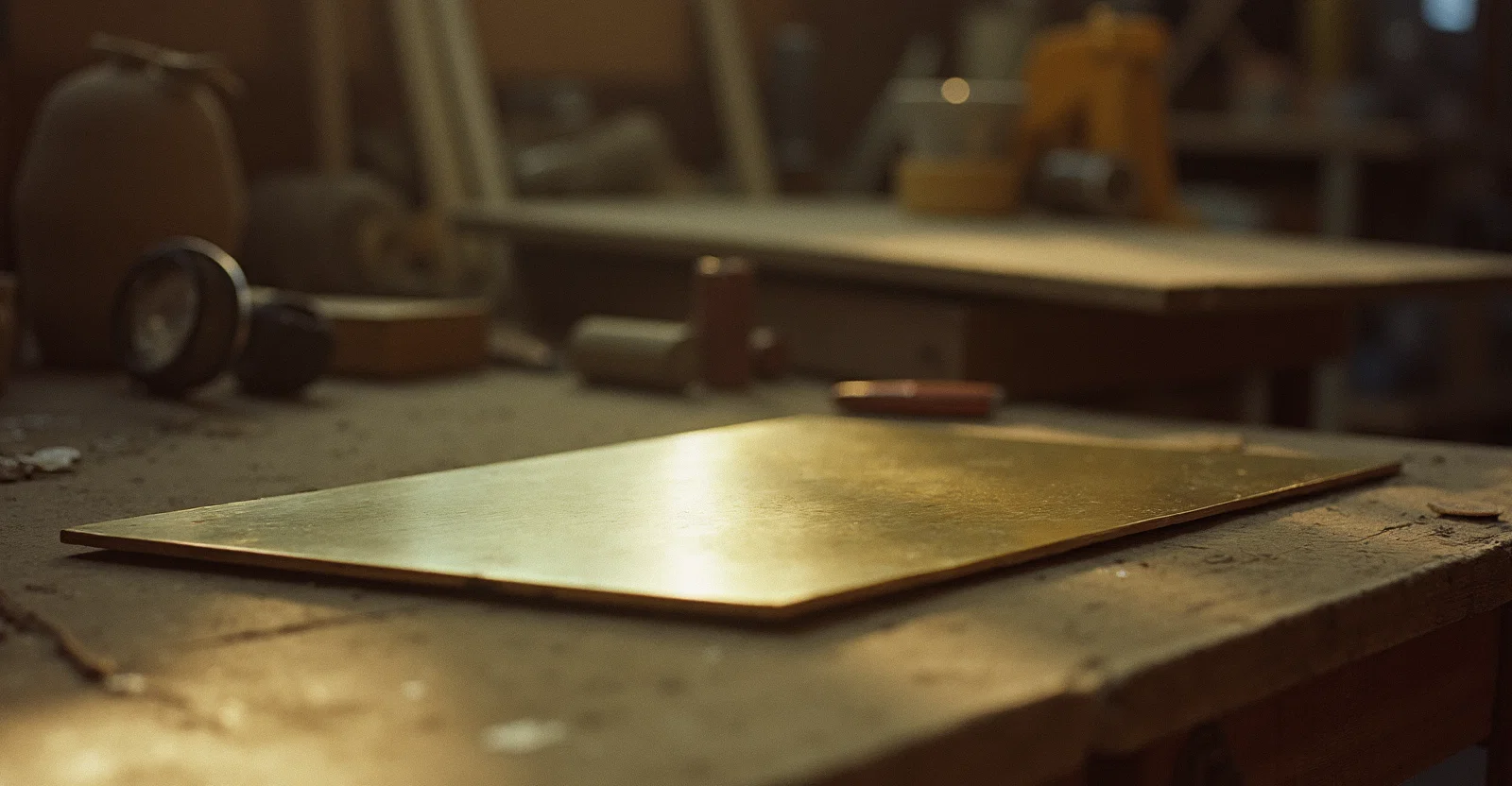

美しい光沢とほどよい重み、そして時とともに味わいが増す真鍮。そんな魅力あふれる素材を使った「真鍮鋳物(しんちゅういもの)」は、古代から現代にかけて、実にさまざまな形で人々の暮らしの中に取り入れられてきました。

この記事では、真鍮鋳物の起源から現代の使われ方、そしてこれからの未来までを、わかりやすくご紹介していきます。

真鍮鋳物の歴史

古代から使われてきた素材

真鍮の歴史はとても古く、今からおよそ5000年前の古代メソポタミアやエジプトの時代にまでさかのぼります。当時の人々は、自然界に存在する銅と亜鉛を組み合わせて偶然できた合金を使い、装飾品や祭祀用の道具として大切に使っていたようです。

やがて古代ギリシャやローマに広がると、より実用的なものにも真鍮が使われるようになり、通貨や機械部品にまで用途が広がっていきました。中世ヨーロッパでは真鍮は貴重な交易品として扱われ、各地で鋳物技術が発展していきます。

真鍮鋳物の製造技術の進化

最初は手作業で形づくられていた真鍮も、時代とともに製造技術が進歩していきました。インドや中国では鋳造の技術が発展し、複雑なデザインの真鍮製品も作られるようになります。

さらに19世紀、産業革命によって大量生産が可能に。蒸気機関や新しい道具の登場で、機械部品、家庭用品、電気製品など、多くの分野で真鍮鋳物が使われるようになりました。

日本でも真鍮鋳物の技術は受け継がれており、特に富山県の高岡などでは伝統工芸として今も美しい鋳物製品が作られています。

鋳物ができるまで 〜砂でつくる、かたちの始まり〜

真鍮鋳物がどのようにして作られるのか、その工程には昔ながらの手仕事と、繊細な技術が詰まっています。中でも特徴的なのが「砂型鋳造」と呼ばれる方法。やわらかく細かな砂を使って型を作り、そこへ溶けた金属を流し込んで形を作る、伝統的でありながら今なお現役の鋳造技術です。

1. 型づくり

まずは木や金属で「模型(パターン)」を作り、それを使って砂にくぼみ(型)をつけていきます。型は上下2つに分かれていて、木箱のような「枠」の中に砂をふわっと詰め、手で押さえて成形します。この工程は、熟練の手の感覚がものを言う大切な作業です。

2. 注湯の準備

砂型ができたら、そこに真鍮を流し込むための通り道(湯口やガス抜きなど)をあけます。このとき、空気が抜ける道も作らないと気泡が入ってしまうため、見えない部分にも細かな工夫が必要です。

3. 溶解と注湯

真鍮の材料(銅と亜鉛)を高温の炉で溶かし、溶けた金属を柄杓のような道具で砂型に流し込みます。まばゆいほどの光と熱の中で行われるこの作業は、鋳物づくりの大きな山場です。

4. 冷却と取り出し

注いだ金属が冷えて固まるのを待ち、砂型を壊して中から製品を取り出します。この時点ではまだバリや表面のざらつきが残っているため、後工程で丁寧に整えていきます。

5. 仕上げ

余分な部分を削り落とし、表面を磨いたり、加工を加えて仕上げていきます。使う人の暮らしに長く寄り添うものだからこそ、ひとつひとつ丁寧に。ここでも職人の手の感覚が活かされます。

現代の真鍮鋳物の利用例

工業用途における真鍮鋳物

真鍮鋳物は、今でも工業製品に広く使われています。特に、耐久性と加工のしやすさが求められる配管部品やバルブ、電気部品などでは真鍮が大活躍。航空機や自動車の分野でも、信頼できる素材として重宝されています。

家具や装飾品としての利用

工業用途だけでなく、真鍮は日常の中にも自然に溶け込んでいます。ドアノブや家具の取っ手、照明器具、インテリア小物…。そのやわらかな輝きと独特の風合いは、シンプルな空間にも温かみを与えてくれます。

時間が経つにつれて色味が変化していく経年変化も、多くの人に愛されている理由のひとつです。真鍮鋳物で作られた表札なども、重厚感と個性を兼ね備えたアイテムとして選ばれています。

暮らしに寄り添う、近年の真鍮製品

ここ数年、真鍮を使ったアイテムがふたたび注目を集めています。特に、暮らしの中に自然な素材感や温かみを取り入れたいという思いから、ハンドメイドやクラフトの世界でも真鍮製品の人気が高まっています。

真鍮鋳物で作られたフックやドアパーツ、小さな雑貨などは、量産品にはない表情を持ち、使うほどに風合いが増していくのが魅力です。また、デザイン性の高い鋳物の表札なども、住まいに個性を添えるアイテムとして選ばれることが増えてきました。

ちなみに、chicoriでも真鍮を使った表札を制作しています。こちらは鋳物ではなく、真鍮の板にエッチング加工を施す方法でお作りしています。素材そのものの風合いを活かしながら、文字や模様を繊細に表現し、ひとつひとつ丁寧に仕上げています。

真鍮鋳物の未来展望

環境への配慮と持続可能性

真鍮は再利用がしやすい金属のひとつです。役目を終えたあともリサイクルされ、新しい製品として生まれ変わることができます。

また、近年では製造工程においても環境に配慮した方法が増えており、エネルギー効率の高い電気炉や低温鋳造技術の導入が進んでいます。サステナブルな素材として、真鍮は今後ますます注目されていくでしょう。

技術とデザインの進化が広げる可能性

技術面でも大きな変化が起きています。たとえば、3DプリンターやCADを使った設計・鋳造技術によって、これまで難しかった形や細かなデザインも実現可能に。

また、chicoriでも「CNCフライス」という切削機械を活用し、プログラムによって指定した形に真鍮を正確にカットしています。この技術を使って、切り文字やインターホンカバーなども自由なデザインで制作することができ、手仕事の風合いと現代の精密さをあわせ持ったものづくりが可能になっています。

さらに、シンプルで飽きのこないデザインが好まれる今の時代に、真鍮の自然な色合いや素材感はぴったり。無塗装の真鍮製品が再び注目されているのも、そんな背景があるのかもしれません。

このように、真鍮鋳物は長い歴史を持ちながらも進化を続け、暮らしの中で新しい価値を生み出しています。その魅力と可能性に、これからも目が離せません。